今、自分がどこに立っているのかを把握できなければ、明るい未来にたどり着くのは至難の業です。

例えば山で遭難したとします。近くには町がひとつあるはず。その町に向かおうにも、今、自分がその町の西にいるのか、東にいるのか、北にいるのか、南にいるのか。それがわかっていなければ、町とは反対方向へ進んでしまう可能性があります。

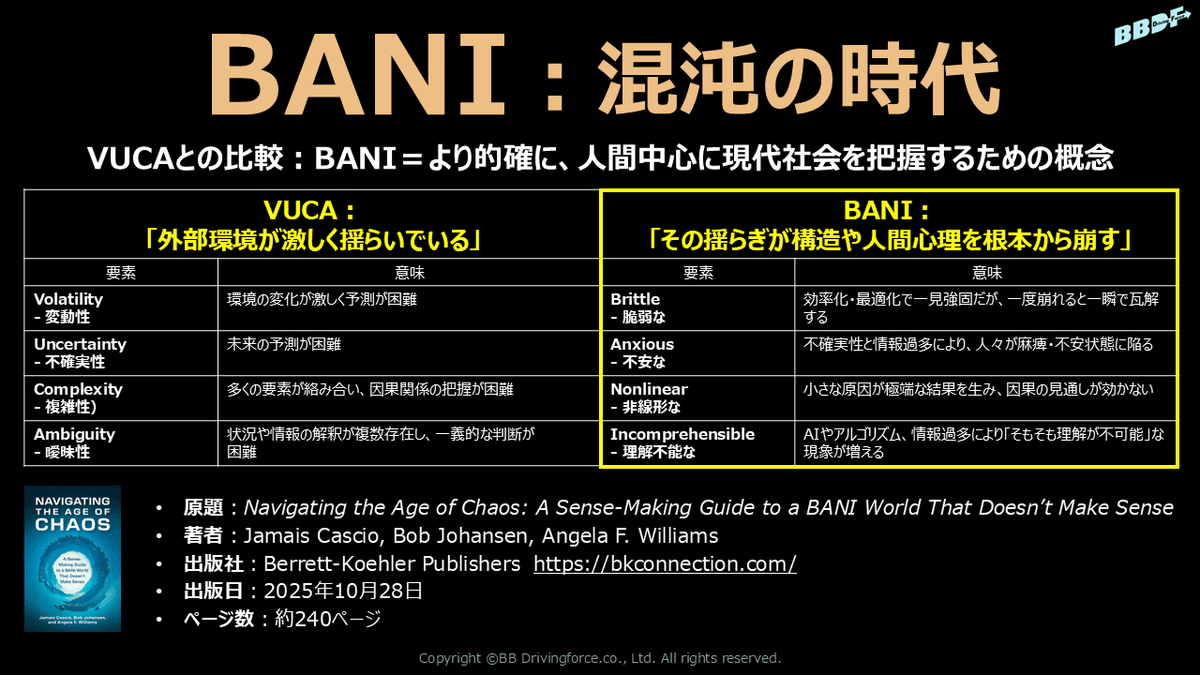

かつて「VUCA」と呼ばれた先の読めない時代は、さらに複雑化し、「BANI」と呼ばれる混沌の時代へと突入しています。このような状況下で持続可能且つ意義ある未来を築いていくには、まず“課題の本質を理解すること”が不可欠です。私たちは、理解できないものを乗りこなすことなどできませんから。

理解不能なBANIの世界を「理解する」

先日、待望の一冊が届きました。10月28日にアメリカで発売された、初の「BANI本」です。ジャメイ・カシオ著「Navigating the Age of Chaos: A Sense-Making Guide to a BANI World That Doesn't Make Sense(混沌の時代を航海する:理解不能なBANI世界を理解するためのガイド)」。

カシオ氏が提唱する「BANI」という概念は、4つの形容詞を通じて「私たちが今、どこに立っているのか」を包括的に描き出し、変化する世界を理解するための手段となるフレームワークです。

■BANI

- 脆弱な(Brittle):一見強固でも衝撃に弱い

- 不安な(Anxious):情報過多や予測不能による心理的ストレス

- 非線形な(Nonlinear):小さな要因が大きな結果を生む

- 理解不能な(Incomprehensible):複雑すぎて理解が追いつかない

VUCAが“変化を外部環境の不安定さ”として捉えたのに対し、BANIは“人間の感情や組織の反応”に焦点を当てている点が、大きな違いと言えます。

BANIの特筆すべき点は、課題(現代におけるシステム的混乱)の本質理解に留まらず、それを行動に変えるための「Positive BANI(以下、BANI+)」が併せて提唱されている点です。

■BANI+

- しなやかな(Bendable)

- 気配りのある(Attentive)

- 神経の柔軟な(Neuroflexible)

- 相互接続の(Interconnected)

このBANI+が、個人や組織にとって、危機に対応するための指針となります(こちらの拙文もご参照ください。ポイントは、すべてが形容詞であり、人間が感じる状態や性質、反応を表している点だと考えています。『VUCAではもう足りない:混沌時代の新フレーム<BANI>』)

『Navigating the Age of Chaos』を読んで

全体を通して想像以上に示唆に富む内容であり、混沌の時代を読み解くうえで必読の一冊だと感じました。本書では、PART IでBANIを、PART IIでBANI+を解説した後、PART IIIで「BANIの実践」として、以下のふたつの視点が紹介されています。

①「BANIの世界:新しい現実の地図を描く」

BANIを未来予測やシナリオ構築の枠組みとしてどう活用できるか(BANI中心のアプローチによるシナリオ構築の具体例など)。シナリオは、異なる未来の結果を探るための構造化された物語です。未来を想像することで、行動に移すための新たな視点を得ることができます。BANIに基づくシナリオ構築は、予測可能な未来を超えて、新たな理解を促すものです。

②「BANIリーダーシップ:進路を描く」

組織のリーダーがBANIの視点を使って、ステークホルダーや自分たちが活動する世界をより深く理解する方法。BANIの世界は、従来のリーダーシップの常識を根本から揺るがし、リーダーは混乱の中で明確さを育む必要があります。そこで必要となるストーリーテリングを通じて人々を動機づける力について、論じられています。

そして、結びは「BANIと私たちの未来」として、BANI的思考を育むための問いかけ集が提示されています。内、1つ目の質問集はBANI/BANI+のフレームワークとその具体的な要素に対する理解を深めるためのもの(*1)、2つ目の質問集は、個人、組織、未来の観点からこのテーマにアプローチし、BANI/BANI+の要素をより広い文脈で考察するためのもの(*2)となっています。こうした問いを自分ごととして考えることで、BANIの概念が“理論”から“実践”へと転換するのです。

*1 例えばBANI+の「相互接続の(Interconnected)」のパートでは、以下のように問いかけられます。

Who are the friends or colleagues or networks able to provide insights and perspectives outside of your experience or paradigm? In what ways can you combine their insights and ideas in novel and surprising ways?

あなたの経験やパラダイムの外から洞察や視点を提供できる友人、同僚、ネットワークは誰ですか?彼らの洞察やアイデアをどのようにして新しく驚くべき方法で組み合わせることができますか?

*2 例えば「組織(Organization)」のパートでは、以下のような問いかけが行われます。

How does my organization encourage or punish improvisation and experimentation? In what ways could the policies and practices of my organization make better sense?

私の組織は、即興や実験を奨励していますか、それとも罰していますか?私の組織の方針や慣行は、どのようにすればより良い意味を持つようになるでしょうか?

読者はこれらの問いに向き合うことで、自身や組織が混沌とした世界にどう対応すべきか、そして私たちの役割とは何かについて、思考を深めることができます。

現実直視の重要性

以前、ミスミの三枝匡会長の講座で、このように教わりました。

まずは厳しい現実を直視すること。

現実の直視なくして反省論に繋げることは不可能。

そして、反省論なくして組織改善などあり得ない。

経験と勘に頼った舵取りでなんとなく上手く行ったのは、昔の話です。まずはBANIのフレームワークを活用し、現実と、今の自分の立ち位置を正しく認識する必要があるでしょう。経路依存から抜け出し、“自分はいまどこに立っているのか”を直視しない限り、日本企業に未来はありません。

混沌とした現代社会において、希望を持ちながら未来を形作っていく。本書を読み、その決意を新たにした次第です。

人間×AI共進化ストラテジスト/HRアーキテクト

藤本英樹(BBDF)