2025年10月22日、高市首相が上野厚労相に対し、労働時間規制の緩和を検討するよう指示した。このニュースを受け、「また過労死社会に戻るのでは?」と反発する声が上がっている。だが、果たして本当にそうだろうか。

本稿では、この政策の狙いと意義を、3つの観点から整理したい。

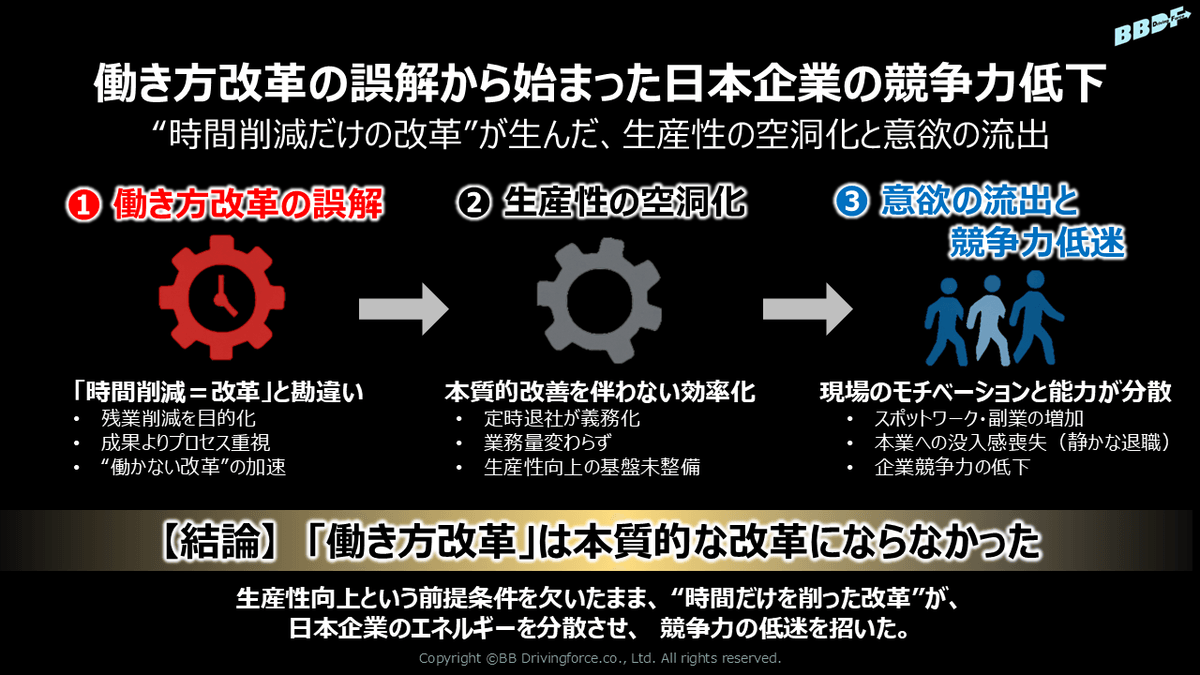

① “働かない改革”になっていた「働き方改革」

本来、「働き方改革」の出発点は生産性の向上である。つまり、同じ時間でより高い価値を生み出すこと、あるいは少ない時間でも成果を維持できる仕組みを整えることが目的であったはずだ。

しかし現実には、この最も重要な前提がすっ飛ばされ、「時間を減らすこと自体」が目的化してしまった。

日本企業の多くは「働き方改革」を次のように誤解してきた。

- 「残業削減=改革」という短絡的な目標設定

- 成果よりもプロセスを重視する“形式主義”

- 生産性向上を伴わない「時間短縮」だけの改革

結果として、現場ではこうした現象が起きている。

- 定時退社が義務化され、やる気があっても働けない。

- 仕事量は減らないのに、残業ができない。

- 能力や意欲の高い人ほど、エネルギーを持て余している。

「働き方改革」がいつしか「働かない改革」になってしまったのだ。

この「意欲の流出」こそが日本の競争力低下を招き、スポットワークや副業・兼業という“逃避的なエネルギー分散”につながって行った。

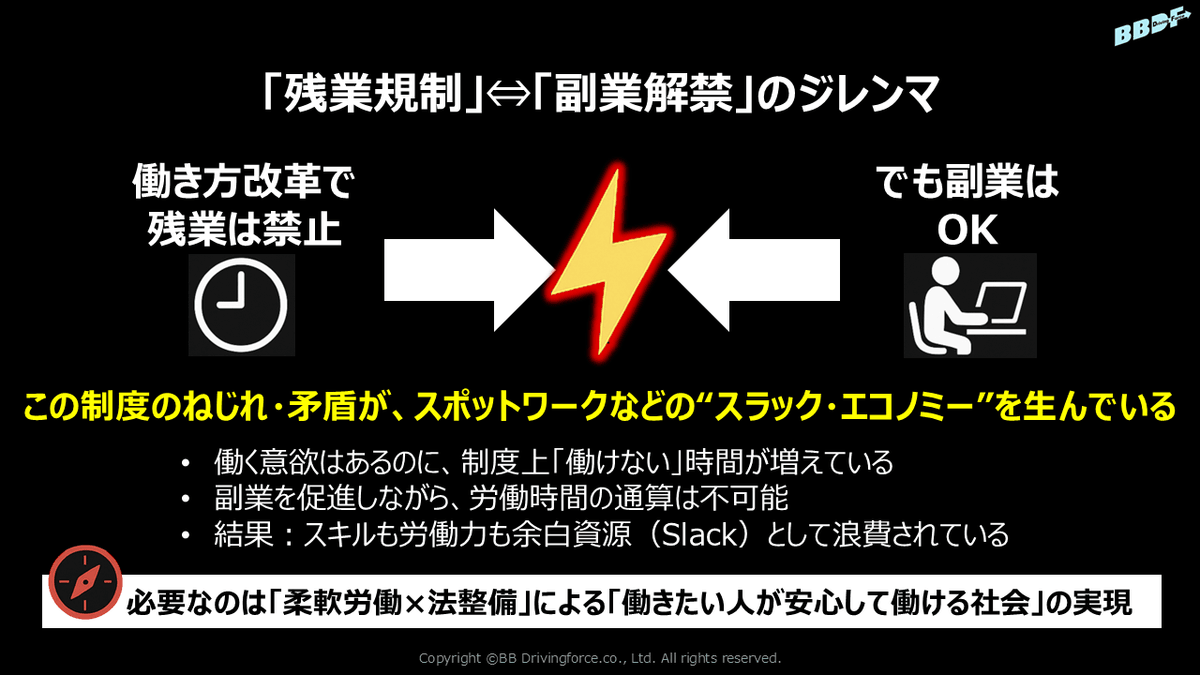

② 「残業規制」と「副業解禁」のジレンマが生んだ“スラック・エコノミー”

日本の労働制度には、明確な“ねじれ”が存在している。

残業は禁止、でも副業はOK。

残業は禁止、でも副業はOK。

この、子どもにでもわかる“矛盾”が、「働きたいのに働けない」「働く時間が余る」という構造的スラック(Slack)を生み出している。

つまり、意欲もスキルもある労働力が、制度によって浪費されてしまっているのだ。

高市首相が打ち出した規制緩和は、このスラック・エコノミーを是正し、“もっと働きたい人が、正当に働ける社会”をつくるための第一歩である。

それは決して「奴隷労働の復活」ではなく、「労働意欲の再評価」に他ならない。

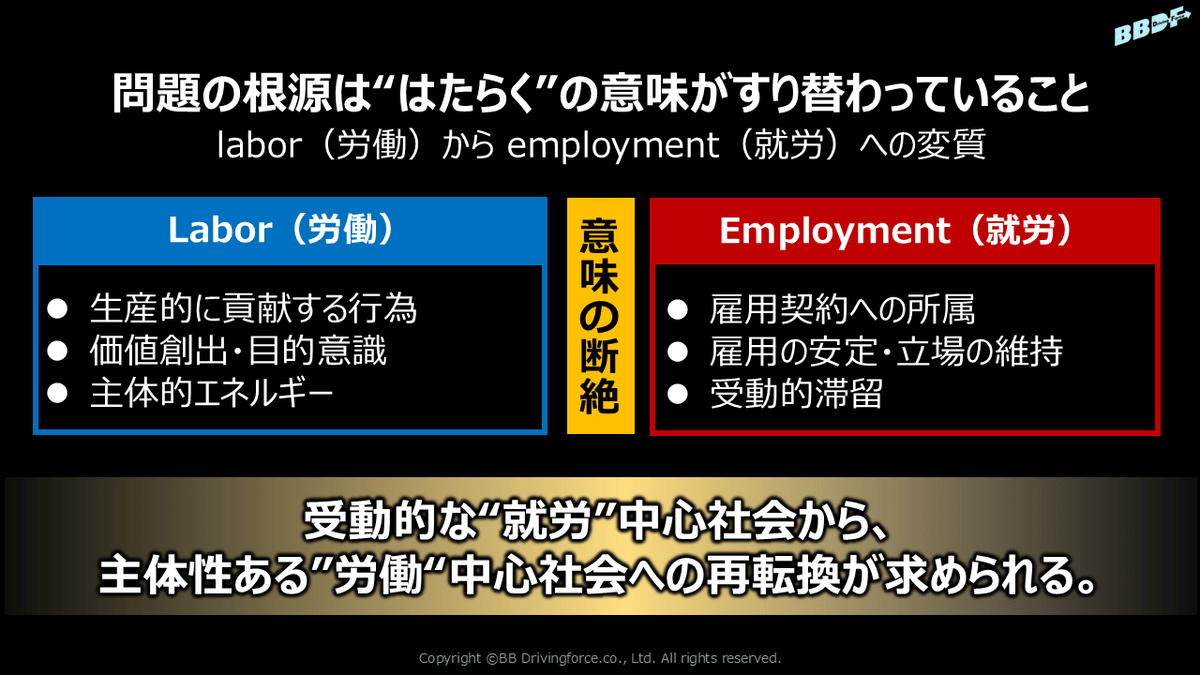

③ “Labor”への回帰:「就労」から「労働」へ

日本社会はいつの間にか、「labor(労働)」から「employment(就労)」へと“はたらく”の意味をすり替えてしまった。

- Labor(労働):価値を生み出す主体的な行為

- Employment(就労):雇用契約の維持に留まる受動的状態

かつて「働くこと=生きること」だった営みが、いまや「雇用に留まること」へと変質してしまった。これこそが、「労働=負担、生活=癒やし」という、分断構造が定着した要因とも考えられる。

高市首相の「働きたい改革」は、このすり替えを正し、“主体的に働く自由”を取り戻すための改革、つまり「働きたい改革」と呼ぶべきものである。

提言:誤解を防ぐための「施行デザイン」

もちろん、規制緩和には慎重な設計が必要だ。「働かされる自由」ではなく、「選んで働く自由」でなければならない。

以下のような制度設計を併せて導入すべきだろう。

1.本人選択制の明文化

- 労働者が自らの意思で追加労働を選択できる仕組みを法的に担保。

- 強制的な残業命令を禁止し、同意を電子的に記録する制度を設ける。

2.健康データ連動型の制御

- スマートウォッチや健康診断データと連動し、一定の疲労リスクを超える場合は自動的に制限。

- AIによる「働きすぎ」予防システムを併用する。

3.報酬とスキル開発の連動

- 時間単価ではなく、「成果」や「スキル投資」と連動した報酬体系を推奨。

- “やりがい搾取”ではなく、“自己成長型労働”を促す方向へ。

4.企業の透明性義務

- 残業・副業・スキルアップのいずれに時間を充てたかを企業が可視化。

- 「働き方ポリシー」を公開し、社会的信頼性を高める。

結論:労働を「制限」から「選択」へ

この改革の核心は、“働かされる社会”ではなく“働ける社会”をつくることだ。働きたい人が、働ける時間・働ける形を自ら選び、生産的なエネルギーを社会に還元できるようにする。

つまり、高市首相が目指しているのは、「残業規制の撤廃」ではなく、「労働の再定義」である。

日本が再び世界に誇れる競争力を取り戻すために、私たちはいま、「働く自由」を恐れてはならない。

「働かない改革」から「働きたい改革」へ。

日本の未来は、“労働時間”ではなく“労働意欲”の解放から始まる。

BBDF 藤本英樹