高市発言が炙り出した「バランス」の欺瞞

2025年10月4日、高市新総裁の「働いて、働いて、働いてまいります」「馬車馬のように働いていただく」「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます」という発言が、火種を投じました。SNS上では賛否両論が渦巻き、「時代錯誤の発言だ」と批判する声もあれば、「確かに働きたくても働けないのはおかしい」と共感する声もありました。論争は今も続いています。

この論争が示しているのは、単なる労働時間や長時間残業の問題ではありません。「働くとは何か?」という人間存在の根源的問いが表舞台に浮上してきたということに他ならないのです。そしてこの問いは、AIが人間の仕事を代替する時代において、より鋭さを増しています。

本稿は、その時代的転換点における「ポスト・ワークライフ・バランス宣言」です。“働く”と“生きる”を分断してきた時代を終わらせ、新しい倫理の地平を切り開くための、思想的マニフェストです。

ワークとライフの「分断」から、「統合」へ

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の根底には、「ワーク=負担」「ライフ=癒やし」という二項対立があることに改めて着目する必要があります。この図式のもとでは、働くことは“必要悪”であり、人生は“労働の外側”にあることになります。

しかし今、この前提は確実に崩れ始めています。

AIが単純労働を代替し、リモートワークや副業が広がる中で、人々は“どこで働くか”ではなく、“なぜ働くか”を問うようになりました。つまり、「働くこと(ワーク)=生きること(ライフ)」という新しいパラダイムが、台頭しているのです。

もはや目的は“バランスを取る”ことなどではなく、統合(Integration)こそが人間の幸福と創造性の鍵となっているのです。

『HR再起動』第5章で触れた「働く意味の再設計」

拙著『HR再起動 AIと人的資本の時代に人事が担うべきこと』の第5章でも、私はこう記しました。

「働くことは、収入の手段ではなく、自分が世界にどう関わるかを選び取る行為になりつつある。」

つまり、仕事とは「手段」ではなく「自己表現」であり、「生産活動」である以前に「存在表明」なのです。その意味で、“バランスを取る”ことを至上命題とする思想は、人間の内的エネルギーを分断するものであると言えます。例えば、「趣味は仕事」と公言する人の仕事を制限することは、ある種の人権侵害とも言えるはずです。これは少々逆説的すぎるかもしれませんが、それでも「仕事を制限することが、人生を制限することになる人々」が確実に存在するのです。

「もっと働け!」も「もう働くな!」も、どちらも時代遅れなのです。今求められているのは、「あなたはどう生きたいのか?」を問い、その生き方を支援する仕組み:パーソナライズド・ワークとでも呼ぶべきものです。

「ワークライフ・インテグレーション」という新たな地平

ここで提唱したいのが、「ワークライフ・インテグレーション」という概念です。それは、「働くこと」と「生きること」を“別物”として2者のバランスを取るのではなく、ひとつの意味体系として統合する考え方です。仕事と私生活を切り分けて調整するのではなく、生きることの中に働くことが溶け込み、働くことの中に生きる実感が宿る。“バランス”とは配分であり、“インテグレーション”とは融合です。

この転換こそが、AI時代における人間の尊厳と創造性を取り戻す鍵になるはずです。

「ワークライフ・バランス」という言葉が象徴する中庸の思想は既に終焉を迎えつつあることに、早く気づくべきです。これからの時代に求められるのは、自分の生をどうデザインするかという、統合的な倫理なのです。

「労働」から「就労」への変質

そもそも、問題の根源は“はたらく”の意味がすり替わったことにあります。「Labor(労働)」と「Employment(就労)」のすり替えです。この混乱の根は非常に深いものです。

かつて「Laboe(労働)」は、生きるために必要な「創造行為」であした。人が手を動かし、知恵を絞り、何かを生み出す行為そのものが、“生きる実感”に直結していました。それは、生産的に貢献する、価値の創出を目的とする行為であり、主体的なエネルギーを伴うものでした。

しかし産業化以降、労働は「雇われること(Employment)」と同義に矮小化されていきました。働くとは「誰かに雇われ、賃金を得ること」となり、経済成長とともに「出世」や「安定」が目的となっていきました。これこそが受動的滞留を引き起こし、そこから“意味”が失われていったのです。

「労働」の歴史を振り返る

中世では、労働は「生存のための義務」でした。それが産業革命期には「賃金を得るための行為」となり、20世紀後半には「安定・出世」のための“就社”へと変化しました。そして21世紀初頭、自己実現や社会貢献という“新しい働く動機”が現れましたが、同時にそれは企業に属することを前提とした“Employment(就労)”の枠内に留まってきました。

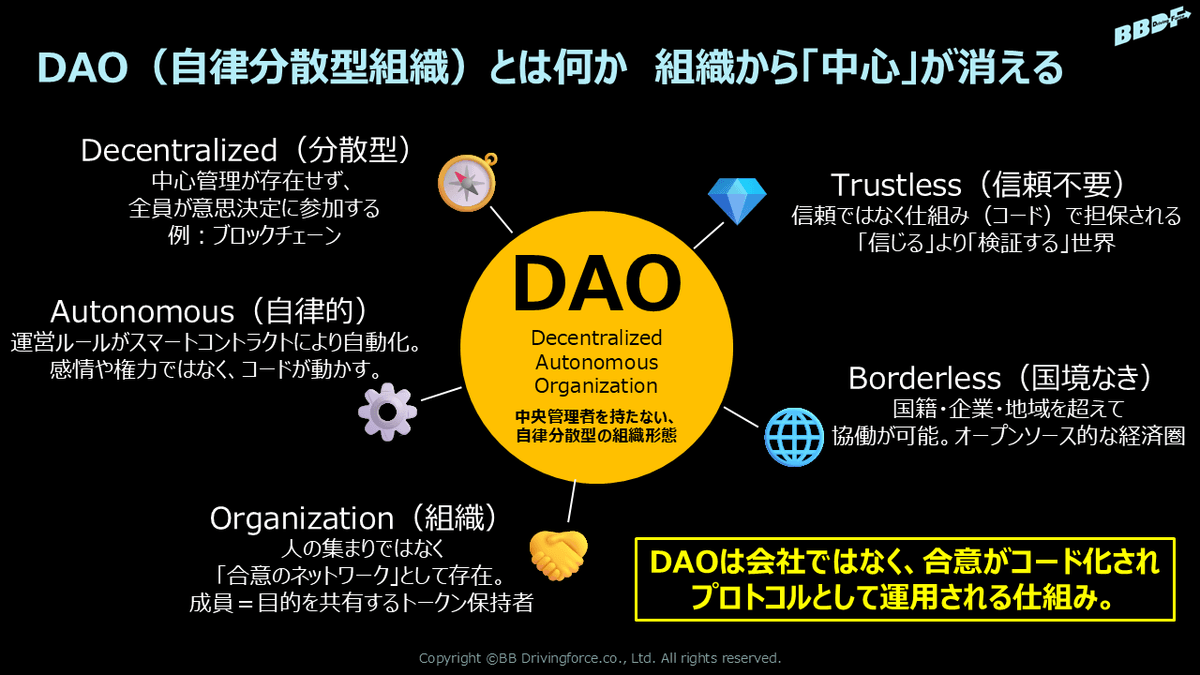

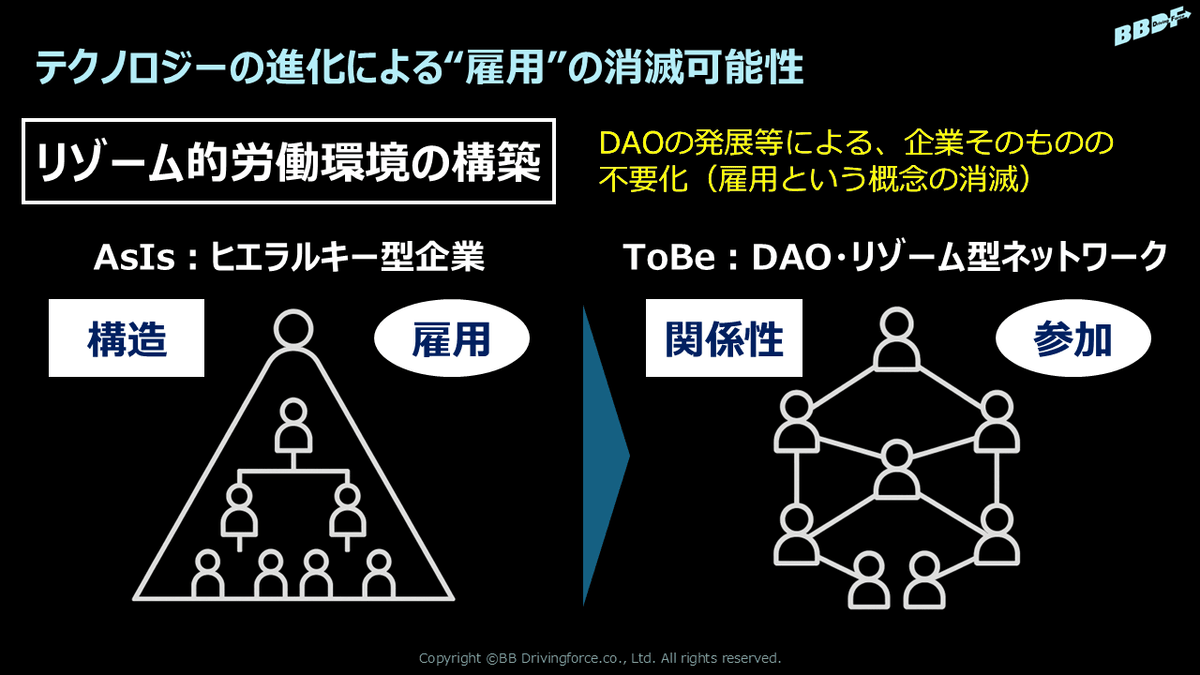

つまり私たちは、“働く意味”を更新し続けながらも、依然として「雇用」という檻の中で働き続けています。しかし、AIがその檻の壁を壊し始め、DAOの発展等によるリゾーム的労働環境の構築が進みつつある今、私たちは「Employment(就労)」から、本質的な「Labor(労働)」への逆流、つまり“労働の奪還”を実現するチャンスを手にしているのです。

※参考:DAO、リゾーム型関係性組織

就労ではなく、「労働」を取り戻せ

AIが代替できるのは“就労”であって、“労働”ではありません。アルゴリズムは、指示されたタスクをこなすことはできますが、そこに「意味」や「価値の創出」を見出すことはできません。意味を見出すのは、常に人間なのです。

したがって、これからの社会で問われるのは「どう雇われるか」ではなく、「どう働くか」、いや、「どう生きるか」になるのです。

“ワーク”が“ライフ”と分断され、その二者のバランス云々を論じるような時代を終わらせ、再び「ワーク=ライフ」という原点を取り戻す必要があるのです。それこそが、AI時代の“働く哲学”であり、人的資本経営の倫理的基盤となるでしょう。

バランスではなく、“インテグレーション”へ

ワークライフ・バランスの時代は終わったのです。次に来るのは、ワークライフ・インテグレーション、すなわち「意味の統合」の時代です。企業が果たすべきは、時間を配分することではなく、人間が“意味”を生きられる環境を設計することです。

私たちは今、「働くとは何か」を、AIや効率ではなく人間の意味の側から再定義する時を迎えています。それは、もはや選択肢ではありません。「働くこと=生きること」を取り戻すことこそが、ポスト・ワークライフ・バランス時代の倫理です。

この文章を、未来に向けた宣言として捧げます。“働くこと”と“生きること”を再びひとつにするために。“バランス”ではなく、“統合”の時代を生きるために。

人間×AI共進化ストラテジスト/HRアーキテクト

藤本英樹(BBDF)